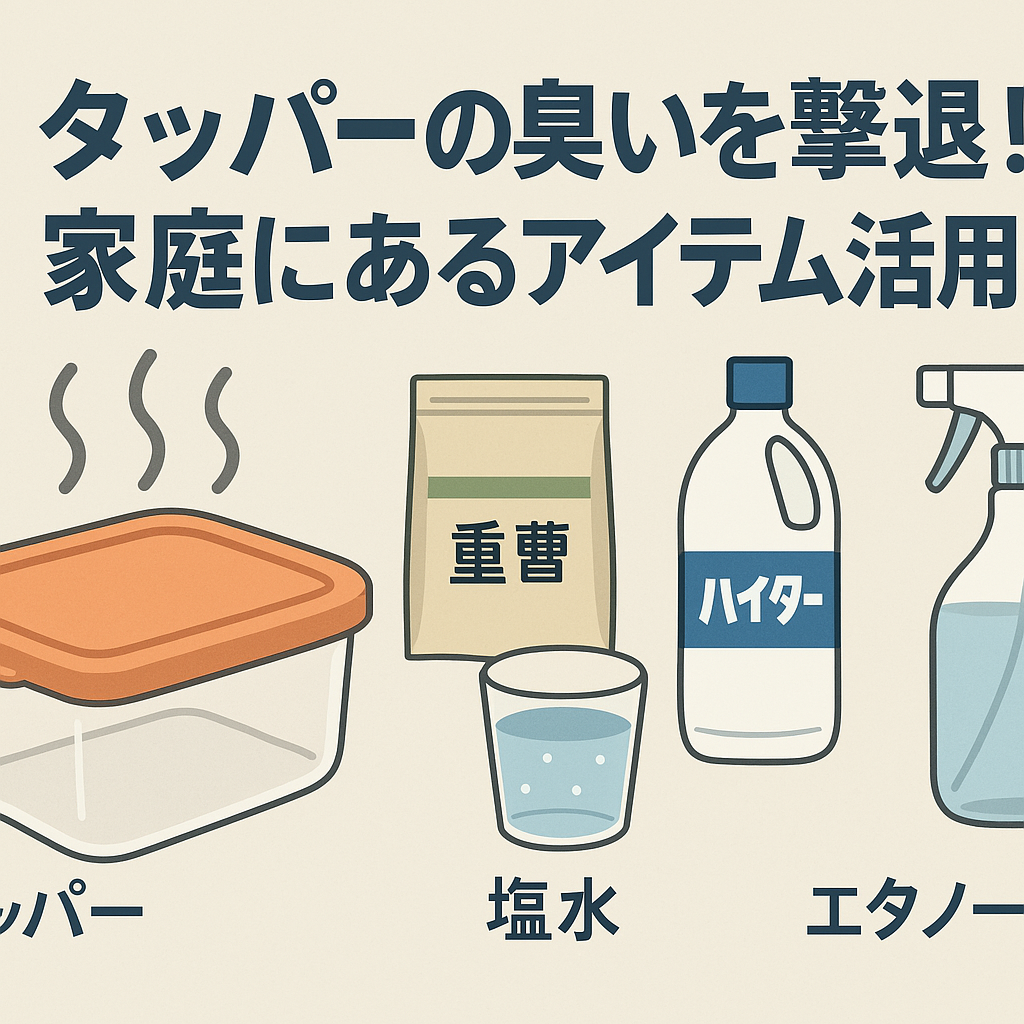

タッパーの臭いを撃退する理由

私たちが普段使うタッパーは便利な保存容器である一方、強い臭いが残りやすく、それが料理の風味や衛生面にも悪影響を与えることがあります。

特に匂い移りによって、次に保存する食材の味や香りが損なわれるリスクがあるのです。

さらに放置された臭いは、バクテリアの温床になる可能性もあり、健康にも関わってきます。

そのため、臭いをしっかり撃退することは、毎日の食生活を守るうえで欠かせない衛生習慣と言えます。

家庭にある身近なアイテムで手軽に対処できるのも大きなポイント。

この記事では、手間をかけずに実践できる方法を具体的に紹介していきます。

タッパーに残る嫌な臭いの原因

タッパーにこびりつく嫌な臭いの多くは、食品に含まれる油分やたんぱく質、香辛料の揮発性成分が原因です。

特に、温かい状態で食品を保存すると成分が容器に染み込みやすく、臭いがプラスチックに吸着してしまいます。

また、密閉状態が続くことで内部に湿気と雑菌がこもり、それが臭いの悪化を招くことも。さらに、油やスパイスの強い料理、発酵食品などは、洗っても完全に落としきれない香りを残す傾向があります。

繰り返し使用することで微細な傷が表面にでき、そこに臭いの原因物質が蓄積することも多いのです。日常的な使用だからこそ、その構造や素材に起因する臭いのメカニズムを理解しておくことは重要です。

家庭での保存と臭いの関係

家庭での食材保存では、手軽に使えるタッパーが重宝されますが、その扱い方によって臭いの付きやすさは大きく左右されます。

たとえば、熱いままの料理をフタをして保存してしまうと、湯気とともに食品の匂い成分が密閉空間に拡散し、プラスチックに染み込む原因になります。

また、冷蔵庫内での保存期間が長引くと、食材の劣化が進み、微生物の働きによって臭いが発生することも。

加えて、タッパーの中に水分が残ったまま保存することも菌の繁殖や臭気の一因となります。こうした日常のちょっとした習慣が、タッパーに臭いを残す要因になるのです。

古いタッパーがもたらすリスク

長年使い込んだタッパーは、見た目がきれいでも微細な傷や変色が進行しており、そこに雑菌や臭い成分が蓄積しやすい状態になっています。

表面がざらついていたり、色や匂いが取れない場合は、すでに素材に臭いが染み付いている可能性が高く、衛生的にもリスクとなり得ます。

また、古いタッパーは劣化により耐熱性や密閉力が低下し、保存中に変形や液漏れなどのトラブルが起きやすくなることも。安全な食品保存のためには、使用年数や劣化の兆候を定期的に見直すことが欠かせません。

「もったいない」気持ちで使い続けるよりも、必要に応じて買い替えることが、結果的に健康と食の快適さを守る選択になります。

タッパーの臭い消しに効く家庭アイテム

重曹を利用した効果的なにおい取り

重曹(炭酸水素ナトリウム)は、食品にも使われる安全性の高いアイテムで、消臭効果に優れています。

タッパーの臭い取りには、少量の重曹をぬるま湯に溶かし、容器に入れて一晩放置する方法がおすすめです。

臭いの原因となる酸性成分を中和し、においを吸着してくれます。

また、ペースト状にしてタッパーの内側をこすり洗いすれば、汚れとともに臭いも除去できます。

キッチンに常備されている重曹は、手軽でエコな対策としても人気です。

塩水の消臭効果と使い方

意外と知られていないのが、塩水による消臭効果です。

濃い目の塩水を作り、タッパーに注いで30分〜1時間ほど放置するだけで、雑菌の繁殖を抑え、においを緩和してくれます。

塩は古来から浄化や保存の目的に使われてきたこともあり、その抗菌作用は科学的にも裏付けられています。

使用後はしっかりと水で洗い流し、乾燥させることで効果を最大限に活かせます。強い薬剤を使いたくない人にもおすすめです。

ハイターの利用と注意点

より強力な消臭・殺菌を求めるなら、塩素系漂白剤「ハイター」の活用も一つの手です。

水で薄めたハイター液にタッパーを浸し、5〜10分程度放置してからよくすすぎます。

これにより、カビや菌によるしつこい臭いも除去可能です。

ただし、使用量や換気には十分注意が必要で、素材を傷めるおそれもあるため頻繁な使用は避けるべきです。

また、色柄のあるタッパーでは変色のリスクがあるため、透明な容器に使うのが無難です。

エタノールを活用した臭い消しテクニック

消毒用エタノールには除菌と消臭のダブル効果があります。

スプレーボトルに移し替えて、洗浄後のタッパーの内側にまんべんなく吹きかけるだけでOK。

エタノールは揮発性が高いため、拭き取り不要で乾燥も早く、雑菌の繁殖を防ぐのにも役立ちます。

においの元を化学的に分解して取り除くため、速効性もあり、忙しいときの時短テクとしても

活躍

特定の食材によるタッパーの臭い

キムチを保存した後の悪臭対策

キムチは発酵食品特有の強い香りを持ち、長時間保存するとタッパーの素材に臭いが染みつきやすくなります。

特にこんにくや唐辛子の成分は揮発性が高く、プラスチック容器の表面に深く染み込む傾向があります。

これを防ぐには、ガラス製の保存容器に切り替えるのが最善策ですが、タッパーを使用する場合は、まず使用後すぐに流水で洗い、重曹やエタノールを用いて徹底的に脱臭することが重要です。

さらに、キムチ保存用には専用のタッパーを用意し、他の食材と併用しないことも、臭い移りを防ぐ賢明な方法です。

カレーの臭いを消すための工夫

カレーに含まれるスパイスは香りが魅力である反面、その香りがタッパーに残りやすい厄介な存在です。

とくにターメリックやクミンなどの油性成分が、加熱保存によって容器に深く浸透してしまいます。

これを防ぐには、まず食べ終わったらすぐに洗浄し、研ぎ汁や塩水に一晩漬けておくのが有効です。

さらに、レンジ加熱により臭いが強化されるケースもあるため、再加熱は別容器で行うのが理想的です。

臭いが強く残ってしまった場合は、エタノールスプレーで中和する方法も即効性があります。

油汚れと臭いの関連性

油分を多く含む食品、たとえば揚げ物や炒め物を保存した際に発生する臭いは、油の酸化が大きな要因です。酸化した油は独特の嫌な臭いを放ち、これがタッパーに移ることで取れにくい悪臭へと変わります。

このタイプの臭いには、重曹による中和やハイターによる殺菌が効果的ですが、日常的に防ぐためには、油分が多い食品の保存には耐油性の高い素材や、オイル用の別容器の活用が勧められます。

また、保存前に油をペーパーで軽く吸い取るなどの工夫も、臭いの定着を軽減するポイントです。

タッパーの臭いを防ぐための保存法

消臭効果を高める保存方法

タッパーの臭いを防ぐうえで重要なのは、「いかに臭いを定着させないか」という点です。

まず、保存前に食品の粗熱をしっかり取ること。熱いうちに蓋をすると、蒸気と一緒に臭い成分がタッパー内部に閉じ込められ、素材に染み込みやすくなります。

さらに、食品はラップやクッキングシートで包んでから保存すると、容器への臭い移りを抑えるバリアとなります。加えて、保存中は定期的に中身を確認し、長期保存を避けることで腐敗臭やカビ臭の発生リスクも大幅に軽減できます。

適切な食器の選び方

素材によって臭いの付きやすさは大きく異なります。

たとえば、ガラス製やステンレス製の容器は臭い移りが少なく、洗浄もしやすいため、においの強い食品用に最適です。

一方で、プラスチック製タッパーは軽くて便利ですが、表面に微細な傷がつきやすく、その隙間に臭いが残りやすいという弱点があります。

用途別に容器を使い分けることが、タッパーの寿命と衛生状態を保つカギです。また、耐熱性・密閉性に優れた製品を選ぶことで、臭いの漏れや劣化も防ぐことができます。

食品の保存と匂いの影響

保存する食品の種類によっても、タッパーへの臭いの残り方は異なります。

発酵食品やスパイスを多用した料理は特に臭いが強く、短時間でも臭いが定着しやすい傾向があります。そのため、タッパーの使用前に「この食品はどの容器に保存するのが適しているか」を意識することが、臭いトラブルの回避に繋がります。

加えて、保存後の保管場所(冷蔵か冷凍か)によっても臭いの広がり方が変わるため、温度管理にも注意が必要です。日々の小さな工夫が、大きな臭いトラブルを防ぐ鍵となります。

まとめと実践的な提案

効果的な方法を選ぶために

臭い対策には多様な方法がありますが、すべてのケースに万能な方法は存在しません。食品の種類や保存期間、容器の素材に応じて適した対処を選ぶことが重要です。

たとえば、発酵食品のように強い臭いを持つものには、ガラス容器やエタノール消毒が有効である一方、日常的な臭いの予防には重曹や塩水といった穏やかな方法が適しています。

また、臭いの再発を防ぐには、単に消臭するだけでなく、保存前の下処理や清潔な保管環境の維持といった「予防意識」も不可欠です。状況に応じた方法を組み合わせることが、タッパーを清潔に保つ最良のアプローチと言えるでしょう。

タッパーを長持ちさせるためのコツ

タッパーの寿命を延ばすには、日々のちょっとしたケアが重要です。

まず、使用後はすぐに洗い、臭いが残る前に乾燥させましょう。

洗剤では落ちない場合は、重曹やエタノールを使ったケアを定期的に行うのが効果的です。

また、容器の劣化や変色に気づいたら無理に使い続けず、早めに交換することも衛生維持のポイントです。

さらに、用途別にタッパーを使い分ける工夫も有効です。たとえば、キムチ用、お菓子用など目的ごとに分けて使用することで、臭い移りを最小限に抑えることができます。

こうした日常の配慮が、タッパーを清潔かつ快適に使い続ける秘訣となります。

まとめ

タッパーの臭い問題は、ちょっとした習慣の積み重ねによって防げるものです。

重曹や塩水、エタノールなど、特別な道具を使わずとも身近なもので解決できる方法は多数あります。

そして、保存方法や容器選びにも気を配ることで、タッパー本来の機能を最大限活かすことができるのです。

日々のキッチンワークの中で「少しの工夫」を取り入れることが、快適で清潔な保存生活を支える鍵になるでしょう。