クリスマスの本当の意味、あなたは知っていますか?

サンタクロースはなぜ子どもたちにプレゼントを届けるのか――その物語の裏には、“愛と優しさ”が込められています。

もともとクリスマスは、イエス・キリストの誕生を祝う神聖な日。

そして、サンタのモデルとなった聖ニコラウスは、困っている人々にそっと手を差し伸べた優しい司教でした。

この記事では、そんなサンタの起源や、国ごとに違うクリスマスの文化、そして私たちが忘れかけた“与える喜び”を丁寧に紐解いていきます。

読み終えたとき、きっとあなたも誰かに優しくしたくなるはずです

クリスマスの本当の意味とサンタクロースの由来

クリスマスの本当の意味とサンタクロースの由来について解説します。

それでは順に見ていきましょう。

①クリスマスは何を祝う日なのか

実は「クリスマス」は、単なる「プレゼントの日」や「恋人たちのイベント」ではなく、もともとはイエス・キリストの誕生を祝う日です。英語で言うと“Christmas”は「Christ(キリスト)」+「mass(ミサ)」の言葉から成り立っており、つまり「キリストの礼拝」を意味しています。

キリスト教の信仰では、イエスの誕生が人類にとって「救い主が現れた瞬間」とされています。ですから、クリスマスは「神の愛が人に示された日」という宗教的にも非常に大切な日なんです。

しかし、面白いのは、聖書の中には実は「イエスが12月25日に生まれた」とは書かれていないんですよね。日付は後に教会によって決められたもので、もともとはローマ帝国の太陽神の祭りと重ねる形で設定されたと言われています。

つまり、クリスマスは「光が闇に勝つ象徴の日」として、宗教的な意味と季節的な意味が融合してできたお祝いなんです。なんだか、深いですよね。

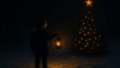

筆者としては、この“光”という象徴がとても好きです。寒い冬の夜に、家の中に明かりを灯して家族と過ごす――それこそがクリスマスの本質なんじゃないかなと思います。

②イエス・キリストの誕生と関係

イエス・キリストの誕生物語は「ベツレヘムの馬小屋」での出来事として語られます。聖母マリアが天使ガブリエルから「神の子を身ごもる」と告げられ、ヨセフと共に旅をする中で、宿がなく馬小屋でイエスを出産した――この物語がクリスマスの始まりの一部です。

そのとき、東の国の博士たちが星に導かれて訪れ、黄金・乳香・没薬という贈り物を持ってきたと言われています。この“贈り物”の場面が、実はサンタクロースのプレゼント文化の原点なんですよ。

つまり「贈る」という行為は、キリストの誕生を祝福する気持ちの表れだったわけです。ここに現代の“プレゼント交換”の精神が受け継がれていると思うと、少しロマンチックですよね。

イエスの誕生は、単なるお祝いではなく「愛と希望の誕生」の象徴でもあります。だからこそ、クリスマスは宗教を超えて、誰もが心温まる日として受け入れられているのだと思います。

③サンタクロースが登場した背景

サンタクロースのルーツは、4世紀ごろの「聖ニコラウス」という実在の人物にあります。彼は現在のトルコ地方の司教で、困っている人々にこっそり贈り物をしていたと言われています。

たとえば、貧しい家の娘たちが結婚できるように、夜中に金貨を投げ入れて助けたという伝説が残っています。その金貨が靴下に入ったことから、「靴下にプレゼントを入れる」風習が生まれたんです。

時代が進むにつれて、聖ニコラウスの話は北欧やドイツに伝わり、やがてアメリカで「サンタクロース」という名前と赤い服の姿で定着しました。このイメージを世界に広めたのは、実はコカ・コーラ社の広告だったというのも有名な話です。

つまり、サンタクロースは「善意の象徴」なんです。宗教ではなく、人としての“優しさ”を表す存在に変わっていったんですね。

筆者的には、サンタって「無償の愛」を教えてくれる先生みたいな存在だなと思います。見返りを求めずに人に喜びを与える。そんな生き方、ちょっと憧れますよね。

④宗教行事から文化イベントへの変化

もともとキリスト教の宗教行事だったクリスマスが、どうして今のような“イベント”になったのか――それには歴史的背景があります。

19世紀以降、欧米では産業革命の影響で商業活動が活発化し、クリスマスも“プレゼントを贈る商戦”として発展していきました。やがて、宗教色を薄めた「家族で過ごす日」「愛を伝える日」として世界中に広がったのです。

特に日本では、戦後の経済成長期に百貨店や広告業界が「サンタとプレゼント」を前面に押し出したことで、今のような“華やかでロマンチックなクリスマス”が定着しました。

本来の意味とは少しズレているかもしれませんが、それでも“人と人が思いやる日”という点では、根っこは同じなんですよね。

宗教でも商業でもなく、「優しさを分け合う日」。それが、現代に生きる私たちにとっての“クリスマスの本当の意味”なのかもしれません。

サンタクロースのモデルとなった人物とは

サンタクロースのモデルとなった人物について詳しく解説します。

では、それぞれを深掘りして見ていきましょう。

①聖ニコラウスという司教の伝説

サンタクロースの原型となったのは、4世紀頃に実在した「聖ニコラウス」という人物です。彼は現在のトルコ・ミュラ地方の司教で、非常に信仰深く、貧しい人々に惜しみなく施しをしていたことで知られています。

特に有名なのが、結婚資金を持たない3人の娘を救ったというエピソード。彼は夜中にこっそり金貨を投げ入れ、そのおかげで娘たちは幸せな結婚を迎えたと伝えられています。その金貨が靴下に入ったという話が、「靴下にプレゼントを入れる」風習の起源なんです。

つまり、サンタの本質は「見返りを求めない善意」。ニコラウスのように、誰かの幸せを願って行動する心が受け継がれているのです。

筆者はこの話を知ったとき、「サンタって単なるファンタジーじゃないんだ」と感じました。実在した優しい人がいたからこそ、今の“サンタクロースの魔法”が生まれたんですよね。

②プレゼントを配る理由

聖ニコラウスがプレゼントを贈った理由には、深い意味があります。彼は「贈り物は、神から与えられた愛を人に伝える手段だ」と考えていたそうです。つまり、“プレゼント”とは単なる物ではなく、“愛のメッセージ”なんです。

現代では、プレゼントを「もらうもの」として考える人が多いですが、本来は「与えること」に価値があるんですよね。誰かの笑顔を想像して贈り物を選ぶ――それ自体がクリスマスの精神なのです。

この精神は、イエス・キリストの誕生を祝って博士たちが贈り物を持参した場面にも通じます。人に喜びを与えることこそ、最も美しい行いだというメッセージが込められているのです。

筆者自身も、子どものころ親から「サンタはプレゼントで優しさを伝えてるんだよ」と教わりました。その言葉が、今も心に残っています。サンタのプレゼントは“物”じゃなく、“想い”なんですよね。

③サンタの衣装や見た目のルーツ

今でこそサンタといえば「赤い服に白いひげのおじいさん」というイメージですが、最初からその姿だったわけではありません。実は、サンタの外見は長い歴史の中で少しずつ変化していったのです。

中世ヨーロッパでは、サンタは緑や青のローブを着た“厳格な老人”として描かれていました。今のような明るいイメージになったのは、19世紀のアメリカで詩人クレメント・クラーク・ムーアが発表した詩「聖ニコラウスの訪問」がきっかけです。

そして、現在の“赤いサンタ”を世界に広めたのは、1930年代のコカ・コーラ社の広告キャンペーン。イラストレーターのハッドン・サンドブロムが描いた、笑顔で陽気なサンタ像が人々の心をつかみ、今の形に定着しました。

つまり、赤いサンタは「人々に親しみを感じてもらうため」にデザインされた象徴なんです。宗教的な聖人から、みんなの友達のような存在へ――サンタは時代とともに進化してきたんですね。

筆者的には、赤いサンタを見ると「子どものころのワクワク」を思い出します。文化の変化はあっても、その“笑顔を届ける”本質は変わらないんだなと感じます。

④なぜトナカイが登場するのか

サンタクロースといえば、トナカイが引くソリに乗って空を飛ぶ姿が定番ですよね。でも、なぜトナカイなんでしょうか? 実はこれにも深い理由があるんです。

トナカイが登場したのは、1823年にアメリカで発表された詩『クリスマスの前の晩に』が最初。この詩でサンタは「8頭のトナカイにソリを引かせて空を飛ぶ老人」として描かれました。トナカイは北欧の動物であり、雪深い地域の象徴でもあります。

つまり、トナカイは“北の国からやってくる冬の贈り物”の象徴なんです。そして、1939年にルドルフという“赤鼻のトナカイ”が登場し、より人間味のある物語が生まれました。

このトナカイたちは、単なる動物ではなく“チームワークと信頼”の象徴でもあります。サンタが一晩で世界中を回れるのは、彼らの協力あってこそなんです。

筆者としては、トナカイたちの物語がとても好きです。みんなで支え合って困難を乗り越える姿は、まさにクリスマスの精神そのものですよね。

日本で広まったクリスマスとサンタの意味の違い

日本で広まったクリスマスとサンタの意味の違いについて解説します。

それでは、それぞれの違いを詳しく見ていきましょう。

①日本独自の「イベント化」したクリスマス

日本にクリスマスが初めて伝わったのは16世紀。フランシスコ・ザビエルがキリスト教を伝えた時期と同じ頃です。しかし当時の日本ではキリスト教が禁止されていたため、広まることはありませんでした。

現在のように一般的になったのは、明治時代以降。横浜や神戸などの外国人居留地で祝われていたクリスマスが、少しずつ日本人の生活にも入ってきたのです。

その後、戦後の経済成長とともに百貨店や広告業界が「クリスマス=贈り物をする日」としてキャンペーンを展開しました。結果として、宗教行事というより「イベント」として定着したのです。

つまり、日本ではクリスマスは“祝う日”ではなく“楽しむ日”に変化したんですね。街中のイルミネーションやケーキ、プレゼント交換など、純粋にワクワクする雰囲気が好まれたのです。

筆者も子どもの頃、「クリスマス=チキンとケーキの日」と思っていました(笑)。でもその無邪気な楽しみ方も、実は“人と笑顔を共有する”という意味では本質をちゃんとつかんでいるのかもしれません。

②宗教色を薄めた“家族の日”の考え方

日本のクリスマスが他の国と大きく違う点は、「宗教よりも家族愛」に焦点が当てられていることです。キリスト教徒でなくても、家族や友人と過ごす日として受け入れられています。

欧米では教会で礼拝を行い、厳かな雰囲気の中で過ごしますが、日本では「おうちパーティー」「ケーキ」「プレゼント」など、よりカジュアルで温かいスタイルが主流です。

これは、宗教よりも「人と人とのつながり」を重視する日本人らしい感覚から生まれたものだと思います。大切なのは形式ではなく、心から相手を思う気持ちなんですよね。

筆者の家では、毎年母が作る唐揚げとポテトサラダがクリスマスの定番でした。教会には行かないけど、家族みんなでテーブルを囲む時間が、何よりの“クリスマスの奇跡”だった気がします。

③恋人文化としての定着

そして、日本ならではの特徴といえば「クリスマス=恋人の日」という文化。これは1970年代~80年代のテレビCMやドラマの影響が大きいです。

特にバブル期には、ホテルやレストランがクリスマスデートを特別なイベントとして宣伝しました。その影響で、「クリスマスは恋人と過ごすもの」というイメージが若者に広まったのです。

もちろん、海外では恋人よりも「家族で過ごす日」という意識が強いので、日本のこの“恋愛イベント化”はかなりユニークなんですよね。

ただ、筆者的にはこれも悪くないと思います。誰かを大切に想う気持ちを確認する日として、恋人たちが温かい夜を過ごすのは、やっぱり素敵なことですから。

大切なのは「愛の形」ではなく「愛を伝える心」なんです。サンタもきっと、そうやって微笑んでいるはずです。

④本来の意味とのギャップ

とはいえ、日本のクリスマスには「本来の意味」とのギャップも存在します。宗教的な背景を知らずに祝っている人が多いのが実情です。

例えば、クリスマスの起源が“キリストの誕生”であることや、サンタが“聖人の慈悲”を象徴していることを知らず、「ケーキの日」「セールの日」として捉えられがちです。

もちろん、楽しみ方は自由です。でも、ほんの少しでも「この日がなぜ特別なのか」を知ることで、クリスマスの夜の灯りが少し違って見える気がします。

本来の意味を知ったうえで、今の形を楽しむ――それが現代のクリスマスの“進化した形”なのかもしれません。

筆者としては、宗教を超えて「思いやりや優しさを分け合う日」としてクリスマスを迎えるのが一番素敵だと思います。意味を知って祝うクリスマスは、きっともっと心が温かくなりますよ。

クリスマスの本当の意味を子どもにどう伝えるか

クリスマスの本当の意味を子どもにどう伝えるかについて解説します。

それでは、子どもに優しく伝えるためのポイントを見ていきましょう。

①サンタの存在をどう説明するか

小さな子どもにとって、「サンタクロースが本当にいるの?」という疑問はとても大きなものですよね。親としては夢を壊したくないけれど、現実も教えたい…そんな葛藤を抱く方も多いと思います。

筆者が考えるベストな伝え方は、「サンタは、世界中の“優しさを届ける人たち”のことなんだよ」と教えることです。つまり、サンタは“心の中にいる存在”として伝えるのがポイントです。

実際、聖ニコラウスの伝説のように、困っている人を助ける優しさがサンタの原点です。だから「プレゼントを配る=人を笑顔にすること」という意味を伝えてあげると、子どもも自然と理解してくれます。

筆者も昔、母から「サンタは見えなくても、あなたが優しくしているとちゃんと見てくれてるよ」と言われたことがあります。その言葉が、大人になった今でも心の支えになっています。

②「与える喜び」を教える方法

クリスマスは「もらう日」ではなく「与える日」でもあります。サンタが子どもにプレゼントを贈るように、子どもたちにも“誰かに喜びを贈る体験”をさせてあげるのがおすすめです。

例えば、家族への手紙やお菓子を自分で作ってプレゼントする。あるいは、友達に「ありがとう」を伝える日として過ごす。そんな小さな“贈り物”でも十分に意味があります。

この体験を通して、子どもは「与えることで自分も幸せになれる」ということを学びます。サンタが教えてくれる一番のメッセージは、まさにこれなんですよね。

筆者の家では、毎年「お父さんにありがとうカードを書こう」など、家族同士で“贈り合う”時間を作っています。プレゼントは小さくても、心が温かくなる瞬間です。

“与える喜び”は、人生のどんな場面でも役立つ考え方。クリスマスは、その最初のきっかけを作る絶好のチャンスなんです。

③宗教的な背景をわかりやすく話すには

宗教的な話を子どもにするのは難しいと感じるかもしれません。でも、難しく話す必要はありません。大切なのは「クリスマスは、世界中の人が“愛と希望”をお祝いする日なんだよ」とシンプルに伝えることです。

たとえば、「昔、イエスという人が生まれた日をみんなでお祝いして、それが今のクリスマスになったんだよ」と話せば十分です。イエスという名前を知らなくても、“人を助けた優しい人”と説明すれば子どもも理解できます。

さらに、宗教的な違いを話題にすることで、他の文化や国への興味も広がります。キリスト教の人はどう祝うのか、イスラム教の人はどんな行事があるのか――そんな多様性を学ぶ機会にもなります。

筆者は、自分の子どもに「クリスマスはみんなの心が温かくなる日」と伝えています。信仰に関係なく、“人を思いやる気持ち”こそが一番大切なメッセージなんですよね。

④家族でできるクリスマスの過ごし方

クリスマスを「特別な日」にするために、家族でできる過ごし方を少し紹介しますね。

まずおすすめなのが、「一緒に飾りつけをする」こと。ツリーを飾ったり、リースを作ったりする時間は、子どもにとって最高の思い出になります。何より“みんなで準備する時間”が心を育てます。

次に、「感謝の気持ちを伝え合う時間」を作ることも大切です。食事の前に「今年もありがとう」「お手伝いしてくれてうれしかったよ」と伝え合うだけでも、家族の絆がぐっと深まります。

また、地域のボランティアや寄付活動に参加するのも素敵です。サンタの精神を“実際の行動”として体験できるからです。プレゼントを贈るだけでなく、“誰かを思う行動”そのものがクリスマスの本質なんですよね。

筆者の家では、毎年クリスマスの日に「ありがとうノート」を書いています。家族全員が一年で感謝したことを一つずつ書くんです。読み返すたびに涙が出るくらい、温かい時間になりますよ。

サンタの魔法は、実はプレゼントではなく“優しさの連鎖”のこと。家族の中にその魔法が広がれば、それが本当のクリスマスの奇跡なんです。

クリスマスとサンタが教えてくれる「愛と優しさ」

クリスマスとサンタが教えてくれる「愛と優しさ」について解説します。

では、クリスマスの本質ともいえる“愛と優しさ”について一緒に考えていきましょう。

①見返りを求めない“与える心”

サンタクロースの一番の魅力は、やっぱり「見返りを求めない優しさ」だと思います。誰かが喜ぶ姿を想像して、そっと贈り物を置いていく――この行動には、純粋な“愛”が込められています。

人は、つい「ありがとう」と言われたい気持ちや、「自分も何かもらいたい」という欲を持ってしまうものですよね。でも、サンタはそうじゃない。見返りなんて気にせず、ただ人の幸せを願う。その心が、クリスマスを特別な日にしているんです。

この“与える喜び”は、日常でも大切にできる考え方です。例えば、ちょっとした親切――ドアを開けてあげる、笑顔で挨拶する、困っている人に声をかける。それだけで、相手の一日を明るくできます。

筆者も、仕事で疲れた帰り道に知らない子どもから「メリークリスマス!」と声をかけられたことがあります。その一言で一気に心があたたかくなったんです。サンタの精神は、実は私たちのすぐそばにあるのかもしれませんね。

②サンタの精神が現代に残した教訓

今の時代、SNSや競争社会の中で“優しさ”や“思いやり”が軽く見られてしまうことがあります。でも、サンタクロースの存在はそんな現代にこそ必要なメッセージを持っていると思うんです。

それは、「人の幸せを自分の幸せにできる人が、いちばん豊かな人だ」ということ。サンタはお金持ちでも有名人でもありません。ただ、人を幸せにする力を知っている人です。

そしてもう一つ。サンタは“努力の象徴”でもあります。世界中の子どもたちに一晩でプレゼントを届けるというミッションを、何百年も続けているんですよね(笑)。つまり、信じる力と行動の継続こそが、本当の奇跡を生むんです。

筆者は、サンタを「やさしさの職人」だと思っています。どんな時代でも、人の笑顔を作り出す仕事をしている。その姿勢は、私たちが日常に忘れがちな“人間らしさ”を思い出させてくれます。

③世界中で愛される理由

サンタクロースは、宗教や国境を超えて愛されています。これは本当にすごいことですよね。だって、国によって文化も宗教も価値観も違うのに、サンタはどこでも歓迎されているんです。

その理由は単純で、「サンタのメッセージはどの人にも共通だから」です。“誰かを想う優しさ”“家族を大切にする気持ち”“助け合う心”――これらはどんな国でも大切にされている価値観です。

たとえば、フィンランドではサンタは「森に住む精霊」として親しまれ、オランダでは「聖人シンタクラース」として信仰されています。アメリカでは“子どもたちの夢を守る存在”として描かれています。

形は違っても、サンタが伝える本質は同じ。「人に優しくすることが、最高のプレゼントだ」ということなんです。

筆者は、この“普遍的な愛”がサンタの最大の魅力だと思います。言葉が通じなくても、笑顔でプレゼントを渡す姿だけで、世界中の人が幸せになれる。それって、まさに“人間の心の共通言語”ですよね。

④自分たちのクリスマスを再発見する

クリスマスというと、どうしても「ケーキ」「イルミネーション」「プレゼント」といった“イベント”に目が向きがちです。でも、本当に大切なのは「どんな気持ちでその日を迎えるか」なんです。

たとえば、家族や恋人、友人と過ごす時間を、今年は少し違った気持ちで迎えてみませんか?「ありがとう」や「お疲れさま」を伝える。それだけで、クリスマスの温度が一段と深くなります。

また、ひとりで過ごすクリスマスも決して寂しいものではありません。自分を労う時間、自分の心を癒す時間として過ごすのも立派な“愛”の形です。サンタのように、まず自分を大切にできる人が、他人にも優しくできるんですよね。

筆者も昔、仕事が忙しくてひとりで過ごしたクリスマスがありました。でも、部屋に小さなキャンドルを灯してホットチョコレートを飲んでいたら、なんだかとても穏やかな気持ちになったんです。その瞬間、「あぁ、これがクリスマスの魔法かも」と感じました。

どんな形であっても、“人を想う心”がある限り、それは立派なクリスマス。サンタのように、優しさを灯す存在になりたいですね。

世界の国々でのクリスマスとサンタの違い5選

世界の国々でのクリスマスとサンタの違いについて紹介します。

それぞれの国のサンタやクリスマス文化には、その国らしさが詰まっています。順番に見ていきましょう。

①アメリカとヨーロッパの違い

アメリカのクリスマスとヨーロッパのクリスマスは、同じようでいて意外と違います。アメリカでは“ホームドラマのような家族イベント”として楽しまれますが、ヨーロッパではもっと「伝統と静寂」を重んじる傾向があるんです。

アメリカのサンタは陽気でにぎやか。子どもたちはクリスマスイブに靴下を飾り、朝になってプレゼントを見つけて大喜びします。一方、ヨーロッパでは地域によってサンタの呼び名も違い、衣装も宗教色が強めです。

特にドイツやオーストリアでは、「聖ニコラウスの日(12月6日)」にプレゼントをもらう伝統が残っています。つまり、サンタの訪問日も国によって異なるんですよ。

筆者がドイツに旅行したとき、静かな夜にキャンドルの灯りだけで過ごす家庭を見て、「これが本当のクリスマスかも」と感じました。派手さよりも、“心のあたたかさ”を大事にしているんですよね。

②北欧に伝わる妖精ユールトムテ

北欧のクリスマスでは、サンタとは少し違う存在が登場します。それが「ユールトムテ(Jultomte)」です。ユールトムテは、サンタクロースと妖精を足して2で割ったような存在で、家や農場を守る小さな精霊なんです。

彼らは普段は人に見えませんが、クリスマスの夜になると現れて家族に幸運をもたらすと言われています。贈り物を配るときは、サンタのように煙突からではなく、玄関から「コンコン」とノックして入ってくるのが特徴です。

そして、ユールトムテに感謝するために、北欧の家庭では「おかゆ(ポリッジ)」をお供えします。もしそのおかゆを忘れると、ユールトムテが怒って悪戯するという伝説もあるんですよ(笑)。

筆者的には、この“おかゆの儀式”がとても温かくて好きです。サンタへのクッキーとはまた違う、北欧らしい素朴な優しさを感じますよね。

③オランダのシンタクラース伝説

オランダでは「シンタクラース(Sinterklaas)」がサンタの原型として知られています。彼は聖ニコラウスそのもので、赤い司教服をまとい、白い馬に乗ってスペインからやってくるんです。

オランダでは12月5日が「シンタクラースの夜」と呼ばれ、子どもたちは靴を暖炉の前に置き、そこにプレゼントやお菓子を入れてもらいます。この伝統が後にアメリカに渡り、「サンタクロース(Santa Claus)」という名前になったのです。

また、シンタクラースには「ズワルト・ピート」という黒い従者がついており、悪い子を叱る役目を担っています。この風習は人種問題などの議論を経て今は形を変えていますが、もともとは“善悪を教える教育的な存在”だったそうです。

オランダのシンタクラースは、“ただの贈り主”ではなく“導く人”。サンタのルーツをたどると、そこに“人を正しく導く愛”があるのだと気づかされます。

④フィンランドの“本場サンタ村”

世界中の“サンタの聖地”といえば、なんといってもフィンランドのロヴァニエミ。ここは「サンタクロース村」として知られ、実際にサンタに会える観光地として大人気です。

ロヴァニエミは北極圏に位置し、真冬は雪に覆われた幻想的な世界。そこでは本物のトナカイたちがソリを引き、サンタの郵便局では世界中から届く手紙を受け取っています。

この村には“現代のサンタの本拠地”という意味だけでなく、「夢を形にする場所」というメッセージが込められています。大人も子どもも、サンタの魔法を信じていいんだ――そう感じさせてくれる空間なんです。

筆者もいつかここを訪れたい場所のひとつです。雪の中でサンタに会って、「今年もありがとう」って言いたいですね。きっと子どものころに戻ったような気持ちになれると思います。

⑤アジア諸国のクリスマス事情

アジアのクリスマスは、また少し違った楽しみ方をしています。たとえば日本や韓国では“恋人の日”として定着し、中国では商業イベントとして盛大に祝われます。一方、フィリピンのようなカトリック国家では、なんと9月からクリスマスシーズンが始まるんです!

特にフィリピンでは、家族全員で教会に行き、長期間にわたって祈りと食事をともにする伝統があります。世界一長いクリスマスとして知られているんですよ。

また、タイやベトナムのように仏教国でも、街がライトアップされて“祝福の雰囲気”が広がります。宗教を超えて「幸せを分け合う日」として受け入れられているのが印象的です。

こうして見ると、どんな国でもクリスマスの根底には“愛・感謝・思いやり”が流れています。サンタの姿は違っても、伝えているメッセージはひとつ。「あなたは大切な存在だ」ということなんですよね。

筆者としては、こうした文化の違いを知ることで、逆に“世界共通の優しさ”が見えてくる気がします。クリスマスって、やっぱりすごい日です。

まとめ|クリスマスの本当の意味 サンタ

| 章内リンク(学べるポイント) |

|---|

| クリスマスは何を祝う日なのか |

| イエス・キリストの誕生と関係 |

| サンタクロースが登場した背景 |

| 宗教行事から文化イベントへの変化 |

「クリスマスの本当の意味」と「サンタの由来」を見てきましたが、結局のところ、この二つが教えてくれるのは“愛と優しさ”の大切さです。

クリスマスは、もともとイエス・キリストの誕生を祝う日であり、サンタクロースは困っている人を助けた聖ニコラウスがモデル。どちらにも共通しているのは、“人を思いやる心”です。

日本では商業的なイベントとして広まりましたが、それでも「誰かを喜ばせたい」「大切な人と笑顔で過ごしたい」という気持ちは、まさにクリスマスの本質そのもの。

また、世界各国を見ても、形は違えど“思いやり”というメッセージは共通しています。トナカイがいようといまいと、宗教が違っても、人が人を想う日という点ではみんな同じなんですよね。

だからこそ、今年のクリスマスは「もらう日」ではなく「誰かに贈る日」として過ごしてみてください。たとえ小さなプレゼントや言葉でも、それは誰かの心に温かな灯りをともすはずです。

そして、最後に――

本当のサンタクロースは、実は私たち一人ひとりの中にいます。

優しく微笑んで、誰かを幸せにできる人。

それが“現代のサンタ”なんです。

どうかこのクリスマスが、あなたと大切な人の心をやさしく包みますように。

参考リンク:

カトリック教会公式サイト(バチカン) /

サンタクロース村(フィンランド公式サイト) /

聖ニコラウス(Wikipedia)